판타지에 취한 에든버러

영화 <킹스맨>을 떠올리면 크게 2가지 이미지가 머릿속에 남는다. 슈트와 위스키. 특히 첫 장면부터 나오는 ‘달모어 1962’. 무릇 남자라면 멋있는 슈트를 입고 손목의 스냅을 이용해 위스키를 부드럽게 넘기는 로망이 있다.

에든버러 시내에 위치한 스카치 위스키 박물관 Scotch Whisky Experience

위스키의 고장, 스코틀랜드. 내가 에든버러에 온 이유의 전부가 위스키다. 요즘 위스키에 큰 조예는 없지만, 술이라는 큰 카테고리 안에 위스키는 늘 한자리를 차지한다. 건물 앞부터 피트의 향이 코를 건드린다. 나처럼 위스키 마니아가 아닌 사람들은 무얼 마셔야 할지 고민될 것이다. 이를 해결해 줄 수 있는 곳이 바로 스코틀랜드의 수도 에든버러의 로열 마일(Royal Mile)에 있는 스카치 위스키 박물관이다. 에든버러 성 부근에 자리해 있어서 관광객 대부분이 지나치는 곳이기도 하다. 술을 좋아하는 사람에게 이곳은 마치 술로 목욕하는 기분을 들게 만든다.

위스키 미니어처로 장식한 크리스마스 트리

이곳에서 투어 프로그램을 예약하면 먼저 2명씩 짝을 지어 어트랙션을 타듯 한바퀴 돌면서 위스키 관련 정보를 얻을 수 있다. 일본어 서비스는 있으나 아직 한국어 서비스는 없다. 어느 정도 술에 대한 지식이 없는 사람이라면 지루할 수도 있어서 쉽게 유익하다고 얘기할 수는 없지만, 워밍업 차원에서 즐기면 좋겠다. 위스키의 짧은 여행을 마치면 가이드가 위스키로 가득한 방으로 인도한다. 규모의 장엄함이랄까. 엄청난 스카치 위스키가 빽빽이 진열되어 있다.

진열장에 가득한 위스키들

어느 정도 눈으로 감상했다면 이제 혀가 즐거울 시간이다. 세미나실에 앉아 가이드가 설명하는 4 지역(Lowlands, Highlands, Speyside, Islay)의 위스키 특징을 알아간다. 각 특징과 비슷한 색깔로 이뤄진 원형 판이 각자의 테이블 앞에 놓여 있다. 그 원형 판을 열어보면, 지역별로 대표되는 향을 맡아 볼 수 있다. 갑자기 가이드가 우리에게 질문을 던졌다. 이 향을 맡아보고 본인이 선호하는 지역에 손을 들라는 것이다. 난 아일레이(Islay)의 훈연된 향을 좋아하기에 그 순서를 기다렸는데, 마지막에 부른 아일레이에 손을 든 사람은 나 혼자였다. 우연인지 모르지만, 그 투어의 사람 중 동양인은 내가 유일했다. 갑자기 내게 포커스가 맞춰지더니, 가이드는 동양인들은 이런 향과 맛을 선호하냐며, 나를 동양인의 표준인 양 질문한다. 물론 아니다. 내가 아는 한국 사람은 로우랜드(Lowlands)의 시트러스 향이나 스페이사이드(Speyside)의 바나나 향을 더 선호한다. 물론 개인적인 취향을 다 알 수 없기에… 난 약간의 장난기를 섞어서 동양인들은 아일레이 스타일을 많이 좋아한다고 너스레를 떨었다.

스코틀랜드의 지역별 위스키를 배우는 교육자료

투어 프로그램을 진행한 가이드

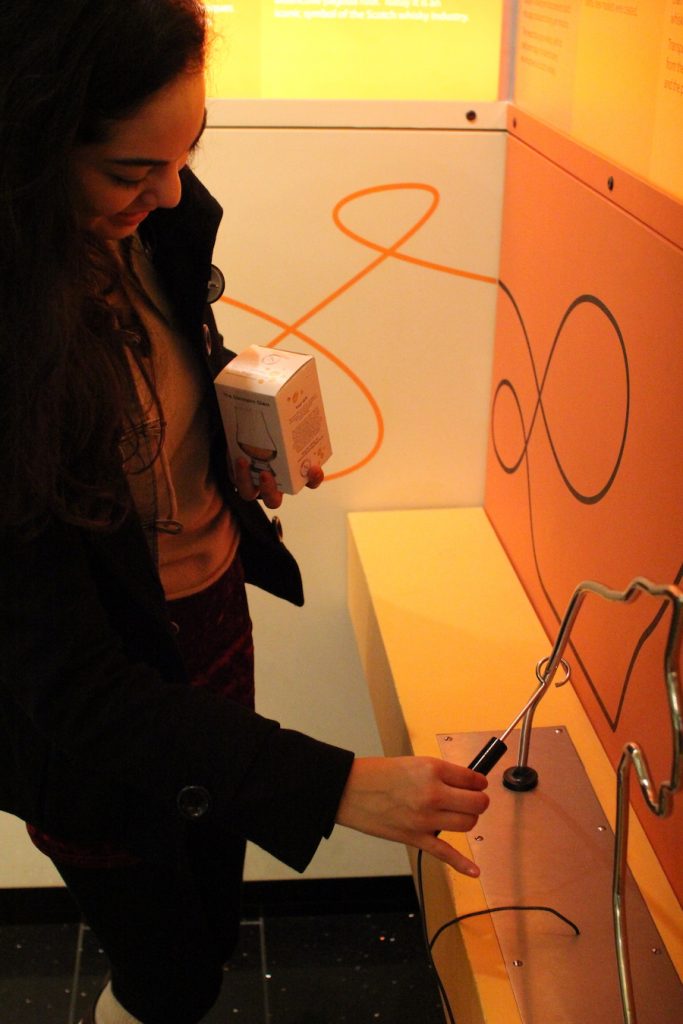

혼자 바에서 추가 위스키를 주문해 마시고 나오려는데, 한 멕시코 여인과 눈이 마주쳤다. 그녀는 누군가를 기다리는지 바에서 나가지 않았다. 그녀와 나는 어트랙션을 같이 탄 짝꿍이기도 했다. 본인은 미생물이나 술과 같은 화학 작용을 연구하고 싶어서 에든버러에 유학을 왔다고 했다. 그러면서 사진 속 게임을 제안했다. 저 금속 바를 들고 닿지 않고 끝까지 가면 위스키 한잔을 상대에게 사는 거로… 결국, 둘은 모두 실패했지만, 그 게임을 하는 자체가 즐거웠다. 게임을 즐기고 있던 차에 아까 프로그램을 진행했던 가이드가 오더니 그녀와 인사를 한다. 그녀가 소개했다. 내 남자친구라고…

투어 프로그램을 마치고 게임을 즐기는 멕시코 여성

괜한 기대감에 허무함도 비례했다. 탁 트인 곳에서 바람을 마주하고 싶었다. 사방이 열려 있다. 해발 100m밖에 안 되는, 산도 아니고 언덕 위 평원 정도로 설명하면 되겠다. 3억 4천만 년 전에 분출한 화산활동으로 인해 형성된 이 언덕에 올라서면 에든버러의 동서남북을 꿰뚫어 볼 수 있다. 아무 지식을 얹지 않고 무작정 돌아봤다. 넬슨 기념관. 넬슨은 트라팔가르 해전을 승리로 이끈 영국의 이순신 장군이다. 그를 기리는 기념관도 보이고, 파르테논 신전을 따라 만든 다소 미흡한 돌 건축물도 보인다. 전사자들이 안치된 묘지도 있으며, 옛 천문대도 눈에 띈다.

하늘과 맞닿은 언덕

사실 이런 역사적인 사실을 공부하는 목적도 있지만, 이 언덕 자체가 힐링이다. 올라온 길 방향으로 시가지가 발아래 깔렸으며, 북쪽으로는 북해 일부분인 포스 만(Firth of Forth)이 보인다. 날씨가 좋을수록 넓어진 시야 만큼 언덕의 기운도 충전된다. 특히 야경은 더할 나위 없이 아름다워서, 존재하지 않던 남녀 간의 애정도 생길 듯하다.

칼튼 언덕에서 바라보는 에든버러. 저 멀리 바다도 보인다

그냥 지나칠 뻔했다. 비 오는 밤이라 그런지 주변을 대충 지나쳐 버리기 일쑤다. 다음 날 아침 다시 더블린으로 떠나야 했기에, 내 마지막 목적지는 상상 속에 맡기기로 타협했다. 순전히 비 때문이다. 갑작스럽게 내린 비는 세상의 먼지와 내 의지까지 송두리째 씻어 내렸다.

비 오는 밤, 에든버러 대학교 앞

번쩍. 내 왼쪽 시야 끄트머리에 빨간색 카페가 가까스로 걸렸다. 위에 걸린 상점의 상호를 읽어보니 확실했다. 그리고 오른쪽 아래 노란색 글씨로 해리 포터(Harry Potter)가 적혀 있었다. 해리포터의 작가인 조엔 K. 롤링이 해리포터를 저술한 장소에 다다랐다. 당시 그녀는 동생이 거주하고 있는 스코틀랜드 에든버러에 거주하였고, 이곳에서 해리포터 시리즈를 집필했다. 찾았다는 기쁨도 잠시, 카페 안이 조용했다. 뭔가 차분한 이 분위기. 그렇다. 카페 종료를 알리는 스산함이었다. 그리고 거짓말처럼 비가 멈췄다. 이게 무슨 조화인가. 가만히 서서 바라만 보았다. 내가 군대생활 하면서 삶의 낙 중의 하나였던 해리포터. 당시 퀴디치 경기에 사용하는 빗자루인 ‘파이어볼트’를 사서 내무반 청소용으로 사용하기도 했다. 물론 병장 때만 그런 장난이 가능했다.

카페 이름답게, 카페 안에는 코끼리에 관한 사진과 장식품들이 이곳저곳에 있다. 이 카페는 1995년에 오픈했으며, 창가로 에딘버러 성이 보인다. 스스로 마법을 경험하라(Experience the magic yourself). 카페 소개 글에 나와있는 문구다. 이 카페에 들어오면, 없던 마법이 생길는지, 마케팅 수단이지만 해리포터 마니아라면 꼭 한번 들러서 그 기운을 만끽하길 바란다.

해리포터의 산실, The elephant house 카페