모히또 가서 방콕 한 잔?

4년 전쯤에 가족끼리 태국여행을 갔다. 내 대학입학 축하 겸 부모님 결혼기념일 21주년을 맞아 떠난 여행이었다. 동남아를 처음 방문한 나는 열대 지방의 기후에 적응하지 못해 여행 내내 두통을 안고 살았다. 가지고 있던 건지 몰랐고, 한국에서는 발생하지도 않는 햇빛 알레르기가 태국에서 도져 2일 정도 심하게 앓기도 했다. 향신료가 강한 음식은 나와 맞지 않았고 매 끼니를 호텔 조식과 과일로 채웠다. 태국은 좋은 인상을 준 나라가 아니었다.

하지만 한 가지, 날 끌어당겼던 건 호텔 수영장이었다. 우리가 태국 여행 내내 묵었던 호텔은 아주 크고 아름다운 수영장을 가지고 있었다.

<사진 : unsplash>

난 아침마다 밥을 먹고 나면 수영장으로 향했다. 수영하기도 했지만, 그저 수영장 안에 들어가 이국적인 풍경을 보고 지나가는 사람들을 보는 것이 좋았다. 그렇게 내 첫 태국 여행이 수영장으로만 끝맺음 되고 있었다.

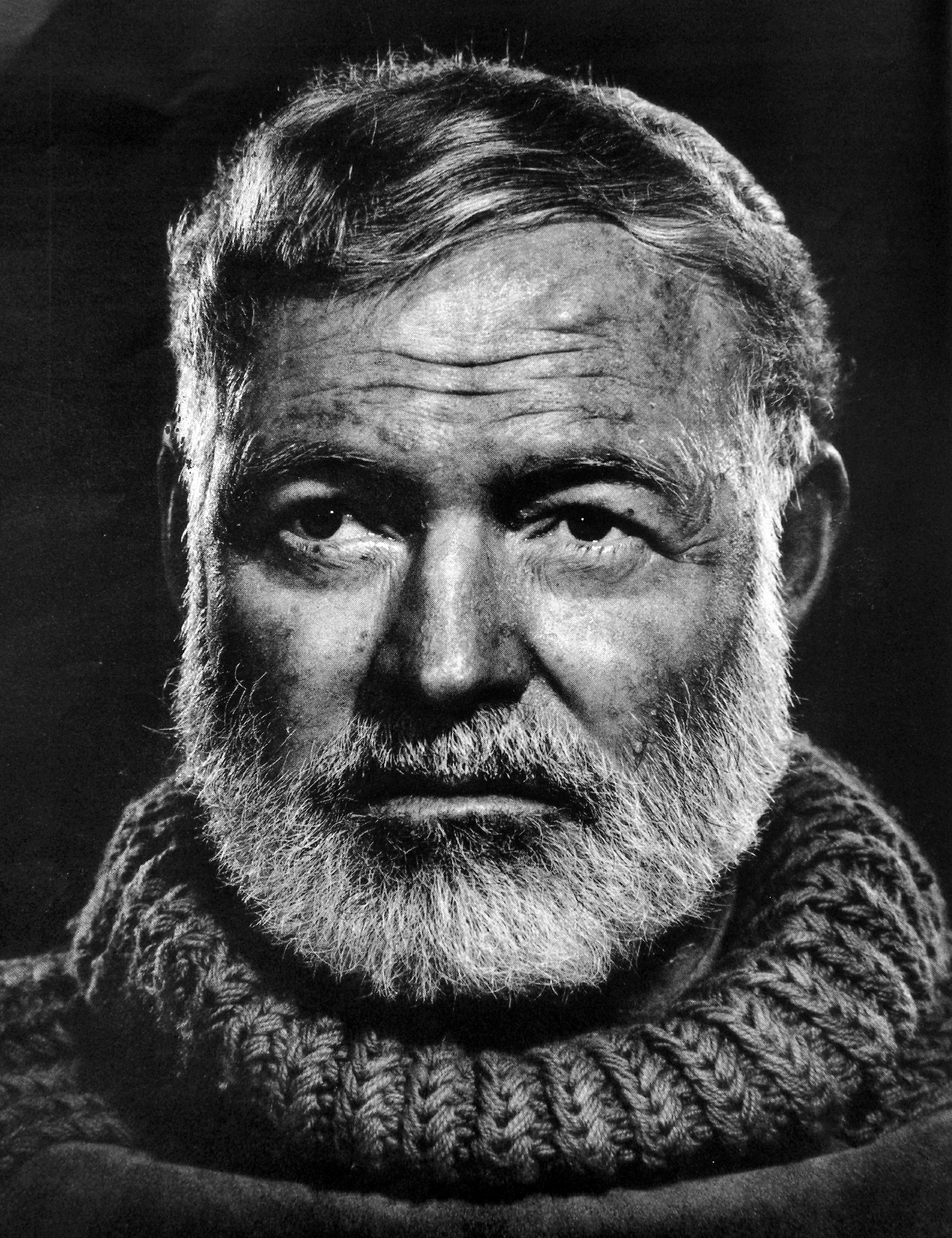

그런데 마지막 날 수영장에서 놀고 있던 나를 부모님이 불러냈다. 수영장 옆에 있는 바에서 술을 한 잔씩 먹자는 거였다. 주춤거리며 걸터앉은 바에는 다양한 국적의 사람들이 칵테일을 한 잔씩 들고 이야기꽃을 피우고 있었다. 현란한 사람들의 외모와 옷, 말투에 나는 정신을 차리지 못했고 부모님은 ‘뭘 마시고 싶냐’고 재촉했다. 칵테일을 한 번도 먹어본 적이 없던 나는 어떤 걸 골라야 할지 몰랐고, 서울에 살면서 한 번도 칵테일을 먹은적 없는 촌스러운 티를 부모님에게 내긴 싫었다. 죄다 영어로만 적힌 메뉴판에서 그나마 들어 본 게‘모히또’였다. 헤밍웨이가 사랑해 마지않았던 그 음료. 난 다른 칵테일은 훑어볼 여유도 가지지 않은 채 모히또를 주문했다

잠시 후 바텐더가 내게 건네주는 모히또는 하나의 예술 작품이었다. 난 그렇게 예쁜 색의 술이 존재한다는 걸 처음 알았고, 라임과 민트의 연두색은 으깬 얼음과 어우러져 청량감을 자아냈다. 내 목을 처음으로 타고 내려가는 모히또는 ‘어른의 맛’이었다. 항상 동경하던 그 어른의 세계. 소주나 맥주 등 어디서나 볼 수 있는 그런 술이 아니라, 바에 앉아 보사노바를 곁들여 먹는 술.

<사진 : picjumbo>

그렇게 모히또는 나와 태국에서 첫 인연을 맺었다.

사실 모히또는 쿠바의 술이다. 헤밍웨이가 모히또에 흠뻑 빠진 것도 1939년 쿠바에 정착하고 나서의 일이다. 모히또는 헤밍웨이의 “나의 모히토는 라 보데기타에서, 나의 다이키리는 엘 플로리다타에서 (My mojito in LaBodeguita, my daiquiri in El Floridita.)”라는 말로 더욱 명성을 얻었다.

<사진 : pixabay>

쿠바의 작가 Ramon de Palma는 자신의 책에 매일매일 모히또를 마시는 주인공을 등장시키기도 했다. 쿠바의 ‘국민 술’이라는 칭호를 얻기에 모자람이 없어 보인다.

나에게는 헤밍웨이의 술이요. 한 잔에 만원을 호가하는 비싼 어른의 술이었지만 사실 모히또는 처음 만들어졌을 때는 가장 값싸고 서민적인 술 중의 하나였다. 모히또는 제당 산업이 번창했던 카리브 해의 서인도제도 및 바하마제도에서 만들어지기 시작한 술로 그 당시 설탕 농장에서 일하던 노예들이 설탕을 정제하고 남은 당밀로 만들었다고 한다.

이름은 마법의 부적이라는 스페인어 Mojo에서 유래했다고도 하고, 스페인어 단어인 Mojado(젖은)에서 유래됐다고도 한다. 또한 뱃사람들이 즐겨 마셨다고 하여 ‘해적의 술’이라고 부른다.

모히토의 오리지널 베이스는 럼이다. 럼은 16C 부터 사탕수수 밭에서 착취당한 노예들의 애환이 물든 술이다. 사탕수수를 착즙해 설탕을 만들고 남은 찌꺼기인 당밀이나, 사탕수수 즙을 발효시킨 뒤 증류해 만든다. 럼을 베이스로 깐 술에는 모두 그런 배경이 녹아들어 있다. 구세계 인들이 신세계를 정복해 식민지화 한 역사적 사실은 점시 뒤로 하고 모히또로 돌아오자.

모히또는 맨 먼저 라임즙, 수스를 넣은 글라스에 설탕과 민트잎을 넣고 찧는다. 이후 잘게 부순 얼음과 럼을 글라스에 넣고 잘 섞어준 뒤, 나머지를 탄산수로 채운다. 취향에 따라 라임조각, 민트잎, 줄기 등을 곁들이기도 한다. 청량감에 시원함이 더해지니 뜨거운 햇살이 가득한 쿠바에서 널리 퍼질 수 밖에 없었을 것이다.

<사진 : upcoming>

물론 모히또는 우리나라에서 쉽게 먹을 수 있는 술은 아니다. 라임과 민트는 생각보다 구하기도 어렵고 관리하기도 힘들다. 하지만 요즈음 핫 하다는 바에 가면 메뉴판에 버젓이 이름을 올리고 있다. 편의점에도 무 알코올 이름을 붙힌 모히또가 진열돼 있다.

여름이 발걸음 소리도 내지 않고 성큼성큼 다가온다. 작열하는 햇살 아래 차가운 얼음이 가득 담긴 모히또 한 잔 어떤가? 굳이 몰디브나 방콕으로 떠나지 않아도 이국의 맛을 느낄 수 있다.