와인과 토양 _ 한잔의 와인에 담긴 흙 한 줌을 맛보다.

휴가 중 서점에서 발견한 책 “The Dirty Guide to Wine – Following Flavors from Ground to Glass”. Dirt, 즉 흙을 “Dirty”라고 표현한 제목이 재미있기도 했지만, 와인을 만드는 중요한 요소인 천지인 (天地人), 이 세가지 중 지 (地) – 토양에 대해서는 아직 썩 와닿지 않기에 선뜻 집어 든 책이다. 기후 – 경도, 일조량, 일교차 등의 요소가 포도재배에 미치는 영향에 대해서는 어느 정도 이해가 되지만, 토양에 대해서는 아직 지식이 부족함을 느낀다. 그런데 재미있게도 와인 한잔에서 느껴지는 흙내, 땅의 기운은 참으로 사랑스럽다. 오죽하면 와인을 심각하게 마시기 시작하면서 등산을 좋아하게 되었고, 땅에서 올라오는 냄새나 돌에서 느껴지는 향, 낙엽 향을 좋아하게 되었을까.

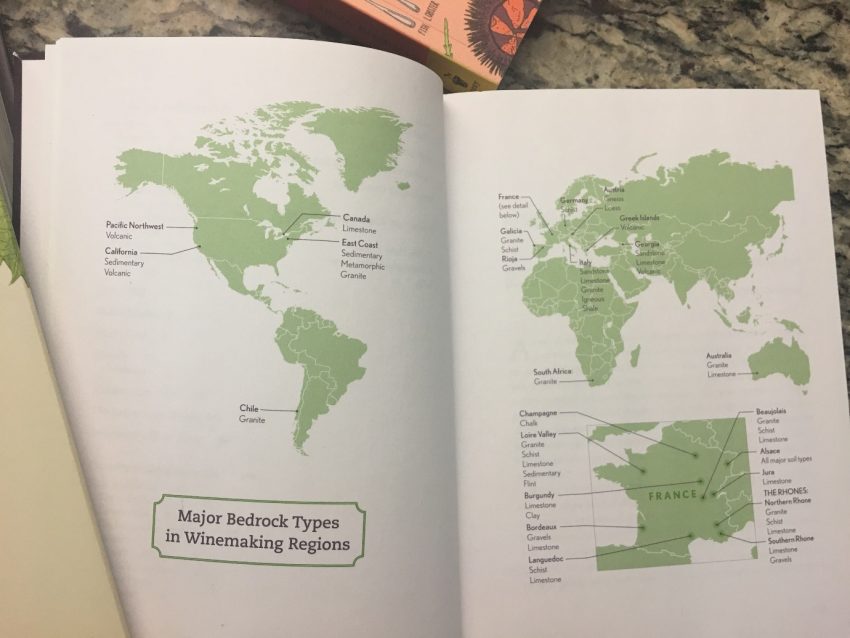

“The Dirty Guide to Wine”은 꽤나 이름이 알려진 와인 전문 저널리스트 앨리스 파이어링 (Alice Feiring)이 마스터 소믈리에 파스칼린 르펠티에 (Pascaline Lepeltier)와 공동으로 집필한 책으로 전 세계 와인 산지의 토양을 분석하고, 토양별로 어떻게 같은 포도품종도 다른 성격을 가질 수 있는지에 대해 정리해 두었다. 산지별 토양 특성을 잘 느끼기 위해서는 어느 생산자의 와인을 테이스팅 하는 게 좋은지에 대한 친절한 안내와 함께.

“The wine world has been held hostage by grape variety for nearly three decades.” “This book offers a different way to learn about wine. Not by region. Not by grape. Not by Old World versus New World, but grounded in the soil and place first.”

“세계 와인 업계는 근 30년간 포도품종만을 중시하는 고정관념에 사로잡혀 있다.” “이 책은 와인을 이해하는 다른 방식을 소개해 주고자 한다. 지역이나 포도품종을 토대로 한 이해도 아니고, 구세계와 신세계 와인을 비교하며 설명하는 것도 아닌, 오로지 토양과 재배지역을 바탕으로 와인을 이해하고자 한다.”

도입부의 코멘트는 내 마음을 확 사로잡았고, 바로 책 읽기에 몰입할 수 있었다. 토양에 대해 평소 관심이 있어 선뜻 집어 든 책이지만, 본문을 읽어 내려가면서는 도통 내용이 확 이해가 되지는 않았다. 생각해 보자. 대륙 건너 생소한 돌 이름, 흙 이름, 직접 현지에서 만져보고, 느껴보지 않는 한, 한낮 돌, 흙 정도가 와인에까지 어떤 영향을 미치는지 이해하기는 쉽지 않다. 역시 전문가 수준까지는 다소 부족한 내공이라고 해야 하나. 하긴 와이너리를 방문했을 때에도, 토양에 대해 잔뜩 설명을 들으면서 대충 이론적으로만 이해하고, 실감하려고 시도하지 않은 나 자신이 원망스럽기까지 했다. “흙을 씹어 먹어보아야 했어… 돌을 한번 이로 깨물어 볼걸.” 하는 뒤늦은 후회. 실제로 와이너리 관계자들은 나에게 돌을 건네주며 향을 맡아보라고 권하기도 했었다.

워낙 잘 알려진 몇 가지 토양 명칭인 Limestone (석회암), Gravel (자갈), Clay (점토), Volcanic (화산암), Granite (화강암) 등을 제외한 여타 토양 이름은 사진도 찾아보며 열심히 반쯤 읽어 내려갔지만, 결국 책을 내려놓고 곰곰이 생각해 보았다. 내가 토양의 느낌을 확연히 느꼈던 와인이 어떤 와인이 있었을까…?

역시 체험과 경험이 가장 큰 스승인가 보다. 몇 년 전 프랑스 루아르 밸리 (Loire Valley)를 쭉 둘러보았는데, 시골길 굽이굽이 달려 상세르 (Sancerre)의 포도밭을 밟았을 때, 그곳의 돌과 흙. 거기에서 올라오는 향에서 상세르 소비뇽 블랑 와인에서 느낄 수 있는 풍미를 확연히 느꼈던 기억이 났다. 그때는 수확 시기도 완전히 지난 초겨울. 앙상한 포도나무 가지만이 남아 있어 포도밭만을 더 자세히 볼 수 있기도 했다. 뭐랄까, 약간 스모키한… 어릴 적 동네 사내아이들과 함께 화약으로 장난치며 놀 때… 그 화한 향. 그런 느낌을 상세르 와인에서 느끼곤 했는데, 실제로 포도밭에서 만지작거려본 자갈에서 나는 향도 똑같았다. 책으로 공부했던 Silex/Flint. “아, 이거구나.”라고 실감했던 순간.

“Dirty Guide” 책에서는 어떻게 설명해 주고 있을까? Silex (Flint) 섹션의 내용이 내가 상세르에서 가졌던 느낌과 비슷하게 설명되어 있다. “상세르 토양의 15%는 Silex (Flint)로 구성되어 있으며 석회석 기반의 토양에 Silex (Flint)가 혼합되어 있어 와인에 스모키한 짭짤함, 건파우더, 부싯돌 향과 같은 요소를 부여해 준다. 이러한 풍미는 서늘한 상세르 지역에서 햇빛의 열기를 머금은 Flint-stone (Silex)의 영향으로 유추해 볼 수 있다.”

소비뇽 블랑은 내가 가장 좋아하는 화이트 와인 품종이다. 그 푸릇푸릇하면서도, 생기발랄한 느낌이 좋은데, 오크 숙성을 거의 하지 않는 품종이라 포도 고유의 느낌이 고스란히 드러나기 때문이기도 하다. 1차 풍미 외에 2, 3차 풍미를 부여하지 않기 때문에 와인에 토양의 느낌이 더 잘 묻어나는 게 아닐까. 아무래도 레드 와인은 오크 숙성 또는 병입 숙성으로 인한 2차 및 3차 풍미가 복합적으로 존재하기 때문에, 토양의 느낌과 영향을 이해하는 건 화이트 와인이 보다 쉽지 않은가 하는 생각이다.

아직 다 읽지 못한 책의 마지막 장을 보니 이런 말이 쓰여 있다. “The more you know, the more you don’t know.” 알면 알수록, 더 모르는 게 와인. 저자도 와인 애호가 독자들의 열정과 동시에 이해의 고통을 미리부터 알고 있지 않았을까?

아직 토양의 영향에 대해 속속들이 이해하며 와인을 마시기에는 부족한 나를 돌아보면서, 오늘도 느낀다. 와인 앞에는 항상 겸손해질 수밖에 없다는 걸. 그렇기에 평생 와인에서 느껴지는 천지인의 그 오묘함과 복잡성을 이해하고자 노력할 것이며, 그게 평생의 즐거움이자 행복이 될 수 있을 거라는걸.